Эти странные японцы. Система ценностей

Японцев особенно привлекает неуловимость, изменчивость вещей. Ускользающее — прекрасно, постоянное и неизменное — нет. Вкусы и мода сменяют друг друга, как времена года. Вчерашние истины исчезают, подобно лепесткам под дуновением ветра. У японцев есть история, которую они чтят, однако они не связаны по рукам и ногам традицией, ибо сама их история — олицетворение изменчивости. И красоты, которую уносит поток, и умения не роптать, возведенного в достоинство, и мудрости знания, что все преходяще.

Наслаждение бренностью бытия

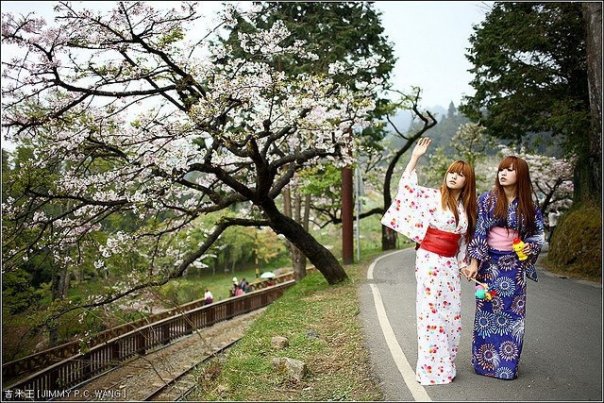

Японская литература зиждется на идее бренности бытия и преходящей природе всего сущего. Живым воплощением этой идеи являются цветы сакуры. Каждую весну после изысканного цветения нежные, бело-розовые, всегда недолговечные цветы опадают на землю. Их тут же тщательно сметают — и никаких следов. Красота остается лишь в памяти очевидца.

Японская фраза «пусть это унесет вода» перекликается с западным выражением «вода под мостом» (то есть: прошло и забыто) и свидетельствует о готовности японцев принимать перемены как нечто неизбежное. Это вовсе не означает, что они легко расстаются с привычным и милым. Японцы ужасно сентиментальны: самые популярные песни, романы и книги повествуют об утраченной любви, разбитых сердцах и обо всех сопутствующих терзаниях. И все же они принимают перемены, ибо в глубине сердца знают, что ничто не вечно под луной.

Такой стереотип мышления весьма практичен. Новые модели внедряются с поразительной быстротой. Открытые всему новому, лучшему, тянущиеся к учению и прогрессу умы и совершили пресловутое «японское чудо».

Одержимость новизной выражается во всем: это и первые в году устрицы, первые бамбуковые ростки, новейшие модели одежды и прочее. Фраза: «А вы уже отведали первого бонито (разновидность тунца — Прим. авт.) в этом году?» — является стандартным приветствием месяца мая. И ни один уважающий себя японский гурман никогда не скажет «нет».

В условиях возведенной в принцип жизни изменчивости причуды не живут долго. Япония — идеально открытый рынок для новых моделей автомобилей, новейшей бытовой техники. Подобно электронному малышу тамагочи, шквалом обрушившемуся на мир и так же внезапно исчезнувшему, новшества быстро забываются в этой стране преходящих ценностей.

Вечно меняющаяся середина

Фактически каждый житель в Японии принадлежит к среднему классу. Японцам нравится такая мысль. Их с детства пичкают пословицами и баснями, высмеивающими и порицающими излишества. Они вырастают в счастливом сознании, что находятся где-то посредине. Там им тепло и уютно. Ключ к этому состоянию — тю-о, умеренность.

Опрос населения показал, что 91,2% японцев отличаются тюрю исики — сознанием принадлежности к среднему классу, а 57% от этой группы видят себя как тю-но-тю — то есть посредине середины. Правда середина эта может смещаться с изменением условий, иногда (в любой момент) или постоянно. И все же японцев греет мысль о середине, потому что они инстинктивно умеют приспособиться к переменам ее положения. Во всяком случае, им не приходит в голову четко определить, в какой именно точке они находятся. Это, кстати, объясняет тот факт, что в японском обществе — в любой его сфере — нет недовольных. Поскольку никто не относится к избранным, ни у одной группы нет эксклюзивных привилегий. Японцев удовлетворяет, если выразиться точнее, единообразие и усредненность. Каждый единообразно включен в середину.

Будь ясасии!

Несмотря на очевидное преклонение перед «путем воина» (кодексом самураев), умение быть ясасии, то есть нежным, мягким, заботливым, уступчивым и внимательным очень важно в Японии. Спросите любого японца или японку о том, какие качества они ценят превыше всего в будущем супруге, и вы услышите — «ясасии». Ясасии будет венчать список всех возможных добродетелей.

Это понятие применимо даже к неодушевленным предметам. Например, машина или шампунь могут быть ясасии для вас, для ваших глаз, для окружающей среды.

Любовь японцев к неопределенности многое объясняет в такой приверженности ясасии. Если человек слишком откровенен, то он рискует показаться жестким, что, конечно же, очень не-ясасии. Если вы ясасии, то никогда не скажете вслух о многих вещах, а спокойно и немного загадочно промолчите.

Подобные тонкости порой приводят к парадному замешательству. Представьте, что вы едете в лифте с другими пассажирами. Истинно мягкая и нежная личность, конечно же, должна пропустить вперед всех остальных. Но ведь нехорошо просить других выйти первыми, поскольку это бесцеремонно. Сходные чувства будет испытывать каждый, так что в итоге из лифта не выйдет никто.Аккуратность

В офисах и на заводах, в классных комнатах и больницах надписи на стенах призывают соблюдать чистоту. То, что было взято и использовано, необходимо вернуть и поставить на место. Вещи, ставшие ненужными, следует убрать. Если сразу два предмета служат одной цели, необходимо избавиться от одного из них.

Документы должны быть оформлены чисто, аккуратно и без ошибок. Их нужно хранить в определенном порядке, чтобы легко находить в случае надобности. Отсюда все эти прозрачные окошечки на папках, маленькие наклейки, показывающие заголовки в пяти разных цветах. Существуют также специальные наклейки и марки для временно отсутствующих, срочных, секретных и прочих папок и документов.

Порядок весьма важен и дома, особенно в городах, где пространство очень ограниченно. Каждый квадратный миллиметр жилого помещения должен быть использован со смыслом. Комнаты служат сразу нескольким целям: ночью это спальни, днем — гостиные. Так что постель-футон аккуратно сворачивается и убирается каждое утро, вещи висят в шкафах, а книги стоят на полках. В Японии даже тинейджерам приходится быть аккуратными.

Перегородки и ящички с перегородками позволяют использовать сервант с наибольшей пользой. Полки достаточно узки, чтобы поместиться между книжным стеллажом и телевизором. Комоды четко входят в угол, маленькие пластиковые кармашки и корзиночки приклеиваются магнитиками к стиральной машине или холодильнику .

Все эти приспособления и устройства широко рекламируются как вещи, способствующие чистоте и порядку в доме и офисе. Они помогают японцам удовлетворить потребность в организации не только их душ, но и окружающего пространства.

Организованность — это не просто фетиш. Организованность может быть решающим фактором для выживания на земле, где землетрясения — нормальное явление. Отсутствие организованности перед лицом стихийного бедствия может вызвать полную разруху и хаос, а японцы не слишком уверенно чувствуют себя в подобных обстоятельствах. У каждой семьи есть инструкция, указывающая, куда надлежит следовать в случае землетрясения. У самых организованных есть место для сбора всей семьи (на тот случай, если землетрясение застигнет детей в школе, мужа на работе, мать в магазине, и семья окажется разделенной), а также полный шкаф консервированных продуктов, бутылок с водой и другого неприкосновенного запаса на самый черный день, например, такой, какой выпал на долю жителей города Кобе в 1995 году. Япония расположена в сейсмической зоне. Когда земля регулярно трясется под ногами, поневоле задумаешься о преходящей сущности бытия.

Японские дома спланированы в расчете на непредвиденное. В прошлом их делали из дерева и рисовой бумаги и покрывали камышовыми или черепичными крышами. Если случалось землетрясение, дома падали, затем возводились снова. Сегодня дома строят из современных железобетонных блоков с таким расчетом, чтобы они смогли выдержать самые разрушительные толчки. Страсть японцев к порядку рождена не только нехваткой пространства в доме, но и постоянным противостоянием природным катастрофам.

Японцев особенно привлекает неуловимость, изменчивость вещей. Ускользающее — прекрасно, постоянное и неизменное — нет. Вкусы и мода сменяют друг друга, как времена года. Вчерашние истины исчезают, подобно лепесткам под дуновением ветра. У японцев есть история, которую они чтят, однако они не связаны по рукам и ногам традицией, ибо сама их история — олицетворение изменчивости. И красоты, которую уносит поток, и умения не роптать, возведенного в достоинство, и мудрости знания, что все преходяще.

Наслаждение бренностью бытия

Японская литература зиждется на идее бренности бытия и преходящей природе всего сущего. Живым воплощением этой идеи являются цветы сакуры. Каждую весну после изысканного цветения нежные, бело-розовые, всегда недолговечные цветы опадают на землю. Их тут же тщательно сметают — и никаких следов. Красота остается лишь в памяти очевидца.

Японская фраза «пусть это унесет вода» перекликается с западным выражением «вода под мостом» (то есть: прошло и забыто) и свидетельствует о готовности японцев принимать перемены как нечто неизбежное. Это вовсе не означает, что они легко расстаются с привычным и милым. Японцы ужасно сентиментальны: самые популярные песни, романы и книги повествуют об утраченной любви, разбитых сердцах и обо всех сопутствующих терзаниях. И все же они принимают перемены, ибо в глубине сердца знают, что ничто не вечно под луной.

Такой стереотип мышления весьма практичен. Новые модели внедряются с поразительной быстротой. Открытые всему новому, лучшему, тянущиеся к учению и прогрессу умы и совершили пресловутое «японское чудо».

Одержимость новизной выражается во всем: это и первые в году устрицы, первые бамбуковые ростки, новейшие модели одежды и прочее. Фраза: «А вы уже отведали первого бонито (разновидность тунца — Прим. авт.) в этом году?» — является стандартным приветствием месяца мая. И ни один уважающий себя японский гурман никогда не скажет «нет».

В условиях возведенной в принцип жизни изменчивости причуды не живут долго. Япония — идеально открытый рынок для новых моделей автомобилей, новейшей бытовой техники. Подобно электронному малышу тамагочи, шквалом обрушившемуся на мир и так же внезапно исчезнувшему, новшества быстро забываются в этой стране преходящих ценностей.

Вечно меняющаяся середина

Фактически каждый житель в Японии принадлежит к среднему классу. Японцам нравится такая мысль. Их с детства пичкают пословицами и баснями, высмеивающими и порицающими излишества. Они вырастают в счастливом сознании, что находятся где-то посредине. Там им тепло и уютно. Ключ к этому состоянию — тю-о, умеренность.

Опрос населения показал, что 91,2% японцев отличаются тюрю исики — сознанием принадлежности к среднему классу, а 57% от этой группы видят себя как тю-но-тю — то есть посредине середины. Правда середина эта может смещаться с изменением условий, иногда (в любой момент) или постоянно. И все же японцев греет мысль о середине, потому что они инстинктивно умеют приспособиться к переменам ее положения. Во всяком случае, им не приходит в голову четко определить, в какой именно точке они находятся. Это, кстати, объясняет тот факт, что в японском обществе — в любой его сфере — нет недовольных. Поскольку никто не относится к избранным, ни у одной группы нет эксклюзивных привилегий. Японцев удовлетворяет, если выразиться точнее, единообразие и усредненность. Каждый единообразно включен в середину.

Будь ясасии!

Несмотря на очевидное преклонение перед «путем воина» (кодексом самураев), умение быть ясасии, то есть нежным, мягким, заботливым, уступчивым и внимательным очень важно в Японии. Спросите любого японца или японку о том, какие качества они ценят превыше всего в будущем супруге, и вы услышите — «ясасии». Ясасии будет венчать список всех возможных добродетелей.

Это понятие применимо даже к неодушевленным предметам. Например, машина или шампунь могут быть ясасии для вас, для ваших глаз, для окружающей среды.

Любовь японцев к неопределенности многое объясняет в такой приверженности ясасии. Если человек слишком откровенен, то он рискует показаться жестким, что, конечно же, очень не-ясасии. Если вы ясасии, то никогда не скажете вслух о многих вещах, а спокойно и немного загадочно промолчите.

Подобные тонкости порой приводят к парадному замешательству. Представьте, что вы едете в лифте с другими пассажирами. Истинно мягкая и нежная личность, конечно же, должна пропустить вперед всех остальных. Но ведь нехорошо просить других выйти первыми, поскольку это бесцеремонно. Сходные чувства будет испытывать каждый, так что в итоге из лифта не выйдет никто.Аккуратность

В офисах и на заводах, в классных комнатах и больницах надписи на стенах призывают соблюдать чистоту. То, что было взято и использовано, необходимо вернуть и поставить на место. Вещи, ставшие ненужными, следует убрать. Если сразу два предмета служат одной цели, необходимо избавиться от одного из них.

Документы должны быть оформлены чисто, аккуратно и без ошибок. Их нужно хранить в определенном порядке, чтобы легко находить в случае надобности. Отсюда все эти прозрачные окошечки на папках, маленькие наклейки, показывающие заголовки в пяти разных цветах. Существуют также специальные наклейки и марки для временно отсутствующих, срочных, секретных и прочих папок и документов.

Порядок весьма важен и дома, особенно в городах, где пространство очень ограниченно. Каждый квадратный миллиметр жилого помещения должен быть использован со смыслом. Комнаты служат сразу нескольким целям: ночью это спальни, днем — гостиные. Так что постель-футон аккуратно сворачивается и убирается каждое утро, вещи висят в шкафах, а книги стоят на полках. В Японии даже тинейджерам приходится быть аккуратными.

Перегородки и ящички с перегородками позволяют использовать сервант с наибольшей пользой. Полки достаточно узки, чтобы поместиться между книжным стеллажом и телевизором. Комоды четко входят в угол, маленькие пластиковые кармашки и корзиночки приклеиваются магнитиками к стиральной машине или холодильнику .

Все эти приспособления и устройства широко рекламируются как вещи, способствующие чистоте и порядку в доме и офисе. Они помогают японцам удовлетворить потребность в организации не только их душ, но и окружающего пространства.

Организованность — это не просто фетиш. Организованность может быть решающим фактором для выживания на земле, где землетрясения — нормальное явление. Отсутствие организованности перед лицом стихийного бедствия может вызвать полную разруху и хаос, а японцы не слишком уверенно чувствуют себя в подобных обстоятельствах. У каждой семьи есть инструкция, указывающая, куда надлежит следовать в случае землетрясения. У самых организованных есть место для сбора всей семьи (на тот случай, если землетрясение застигнет детей в школе, мужа на работе, мать в магазине, и семья окажется разделенной), а также полный шкаф консервированных продуктов, бутылок с водой и другого неприкосновенного запаса на самый черный день, например, такой, какой выпал на долю жителей города Кобе в 1995 году. Япония расположена в сейсмической зоне. Когда земля регулярно трясется под ногами, поневоле задумаешься о преходящей сущности бытия.

Японские дома спланированы в расчете на непредвиденное. В прошлом их делали из дерева и рисовой бумаги и покрывали камышовыми или черепичными крышами. Если случалось землетрясение, дома падали, затем возводились снова. Сегодня дома строят из современных железобетонных блоков с таким расчетом, чтобы они смогли выдержать самые разрушительные толчки. Страсть японцев к порядку рождена не только нехваткой пространства в доме, но и постоянным противостоянием природным катастрофам.