ТРИ АРХИТЕКТОРА, ЧЕТЫРЕ ВЛАДЕЛЬЦА И ОДНА ПОЛИКЛИНИКА

Если просто назвать фамилию Апышков, многие и не поймут, о ком речь. Даже если сказать, что человек этот возвёл в Петербурге сооружения, которые все точно знают.

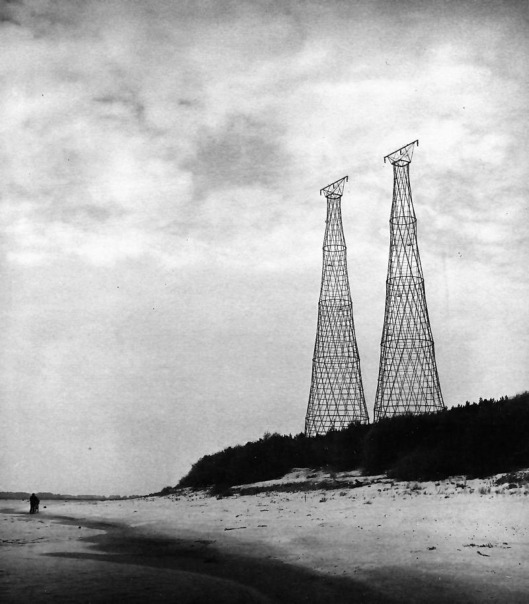

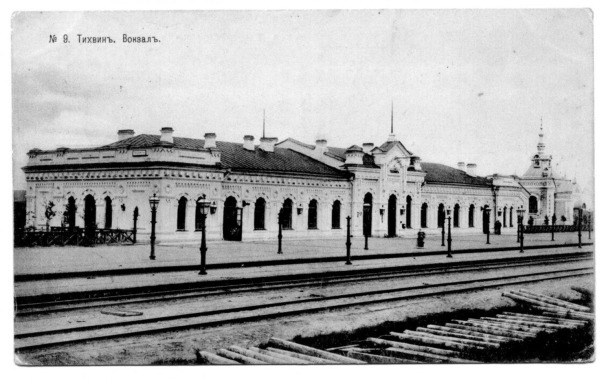

Именно инженер-полковник Владимир Петрович Апышков совместно с инженером-полковником Григорием Григорьевичем Кривошеиным построил Мост Императора Петра Великого - Большеохтинский мост. И Финляндский железнодорожный мост - это тоже детище Апышкова.

И хотя домов Владимир Петрович построил совсем немного, один из них стал ярчайшим образцом стиля модерн в Петербурге. И в дом этот можно попасть буквально с улицы. Но только лучше не по необходимости, не в качестве пациента стоматологической поликлиники (она располагается сейчас в бывшем особняке). Но зайти и осмотреть холл и поэтажный план - вполне вариант!

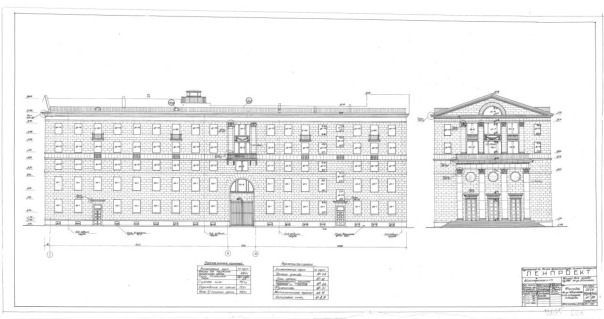

Особняк С. Н. Чаева, Лицейская улица (ныне - Рентгена), д. 9. Архитектор Апышков В.П. Год постройки -1906-1907, пристройки - 1914, 1916 (архитекторы Лидваль Ф.И. и Рославлев М.И.).

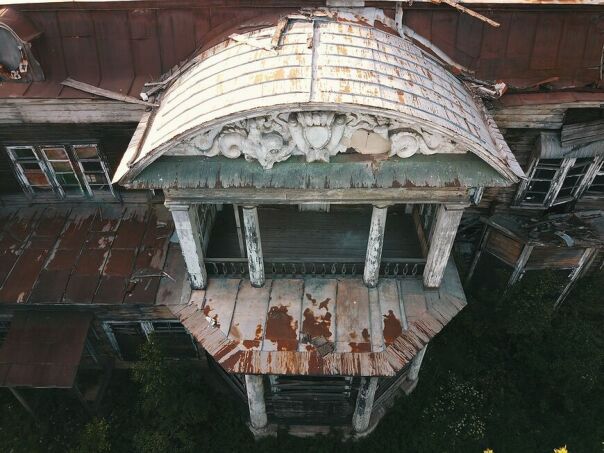

Этот впечатляющий особняк в стиле модерн выглядит так, будто бы собран из цилиндров и прямоугольных форм — как конструктор.

И да, отделка фасадов чем-то напоминает работу фон Гогена (Особняк Кшесинской). Даже открытые металлические перемычки с болтами — у Апышкова тоже имеются и столь же выразительны.

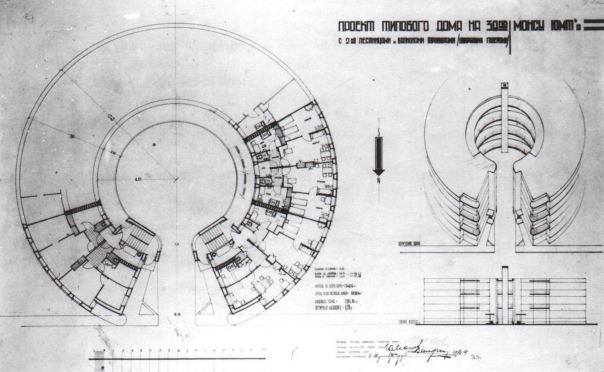

Главной особенностью особняка является его оригинальная композиция: первый, самый маленький цилиндр у входа — это тамбур и узкая винтовая лестница; центр занимает просторный, трёхъярусный круглый холл, объединяющий разные помещения, а с заднего двора виден большой застеклённый зимний сад, расположенный в наружном цилиндре.

В статье 1908 года в журнале «Зодчий» отмечалось, что освещённый верхним светом холл был создан по просьбе владельца, инженера путей сообщения. Сделано это было для того, чтобы избегать тёмных коридоров.

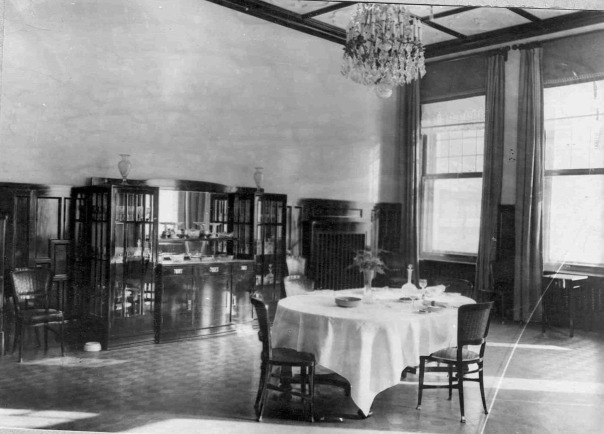

Интерьеры сочетали в себе разные исторические стили с модерновыми элементами: дубовые панели и рельефы на тему охоты в столовой, стиль ампир в спальне. Апышков придерживался принципа простоты — гладкие потолки и стены без лишних деталей, что делало пространство светлым и лёгким.

Фасады особняка украшены контрастными материалами: грубоватым гранитом, светлым кирпичом и синеватой керамической плиткой. Особое место занимает лепной фриз с изображением всадников, а у входа — барельеф с кентавром и женщиной, вызывающий ассоциации с древнегреческими мифами.

В 1911 году Сергей Чаев продал особняк дворянину Павлу Летуновскому, а уже через три года новым владельцем стал Николай Соловьёв — известный коллекционер, редактор журнала «Русский библиофил» и депутат Городской думы. Его жена, балерина Вера Трефилова (ещё одна параллель с Особняком авторства фон Гогена!), после революции уехала за границу и выступала с Дягилевским Русским балетом.

По заказу Соловьёва Ф. И. Лидваль перестроил открытую террасу во флигель. После смерти владельца в 1916 году особняк перешёл французскому бизнесмену Морису Верстрату, директору общества Северо-Донецкой железной дороги, вице-председателю правления Русско-Азиатского банка. Перед продажей дома провели съёмку интерьеров, благодаря чему сохранились сведения об оригинальной отделке (см. фото). Архитектор Рославлев пристроил к особняку одноэтажный флигель с запада. Пристройка выполнена из тех же материалов, что и дом Апышкова. Рельефный фриз на торце повторён, тему окружностей особняка продолжает дугообразная арка окна.

После революции особняк стал использоваться как лечебное учреждение.

Без малого сто лет в здании располагается стоматологическая поликлиника.

Особняк официально признан объектом культурного наследия регионального значения.

Не так давно была произведена реставрация.

Исчезнувшая когда-то с фасада женская фигура (см. на дореволюционном фото) так и не вернулась на особняк.

Если просто назвать фамилию Апышков, многие и не поймут, о ком речь. Даже если сказать, что человек этот возвёл в Петербурге сооружения, которые все точно знают.

Именно инженер-полковник Владимир Петрович Апышков совместно с инженером-полковником Григорием Григорьевичем Кривошеиным построил Мост Императора Петра Великого - Большеохтинский мост. И Финляндский железнодорожный мост - это тоже детище Апышкова.

И хотя домов Владимир Петрович построил совсем немного, один из них стал ярчайшим образцом стиля модерн в Петербурге. И в дом этот можно попасть буквально с улицы. Но только лучше не по необходимости, не в качестве пациента стоматологической поликлиники (она располагается сейчас в бывшем особняке). Но зайти и осмотреть холл и поэтажный план - вполне вариант!

Особняк С. Н. Чаева, Лицейская улица (ныне - Рентгена), д. 9. Архитектор Апышков В.П. Год постройки -1906-1907, пристройки - 1914, 1916 (архитекторы Лидваль Ф.И. и Рославлев М.И.).

Этот впечатляющий особняк в стиле модерн выглядит так, будто бы собран из цилиндров и прямоугольных форм — как конструктор.

И да, отделка фасадов чем-то напоминает работу фон Гогена (Особняк Кшесинской). Даже открытые металлические перемычки с болтами — у Апышкова тоже имеются и столь же выразительны.

Главной особенностью особняка является его оригинальная композиция: первый, самый маленький цилиндр у входа — это тамбур и узкая винтовая лестница; центр занимает просторный, трёхъярусный круглый холл, объединяющий разные помещения, а с заднего двора виден большой застеклённый зимний сад, расположенный в наружном цилиндре.

В статье 1908 года в журнале «Зодчий» отмечалось, что освещённый верхним светом холл был создан по просьбе владельца, инженера путей сообщения. Сделано это было для того, чтобы избегать тёмных коридоров.

Интерьеры сочетали в себе разные исторические стили с модерновыми элементами: дубовые панели и рельефы на тему охоты в столовой, стиль ампир в спальне. Апышков придерживался принципа простоты — гладкие потолки и стены без лишних деталей, что делало пространство светлым и лёгким.

Фасады особняка украшены контрастными материалами: грубоватым гранитом, светлым кирпичом и синеватой керамической плиткой. Особое место занимает лепной фриз с изображением всадников, а у входа — барельеф с кентавром и женщиной, вызывающий ассоциации с древнегреческими мифами.

В 1911 году Сергей Чаев продал особняк дворянину Павлу Летуновскому, а уже через три года новым владельцем стал Николай Соловьёв — известный коллекционер, редактор журнала «Русский библиофил» и депутат Городской думы. Его жена, балерина Вера Трефилова (ещё одна параллель с Особняком авторства фон Гогена!), после революции уехала за границу и выступала с Дягилевским Русским балетом.

По заказу Соловьёва Ф. И. Лидваль перестроил открытую террасу во флигель. После смерти владельца в 1916 году особняк перешёл французскому бизнесмену Морису Верстрату, директору общества Северо-Донецкой железной дороги, вице-председателю правления Русско-Азиатского банка. Перед продажей дома провели съёмку интерьеров, благодаря чему сохранились сведения об оригинальной отделке (см. фото). Архитектор Рославлев пристроил к особняку одноэтажный флигель с запада. Пристройка выполнена из тех же материалов, что и дом Апышкова. Рельефный фриз на торце повторён, тему окружностей особняка продолжает дугообразная арка окна.

После революции особняк стал использоваться как лечебное учреждение.

Без малого сто лет в здании располагается стоматологическая поликлиника.

Особняк официально признан объектом культурного наследия регионального значения.

Не так давно была произведена реставрация.

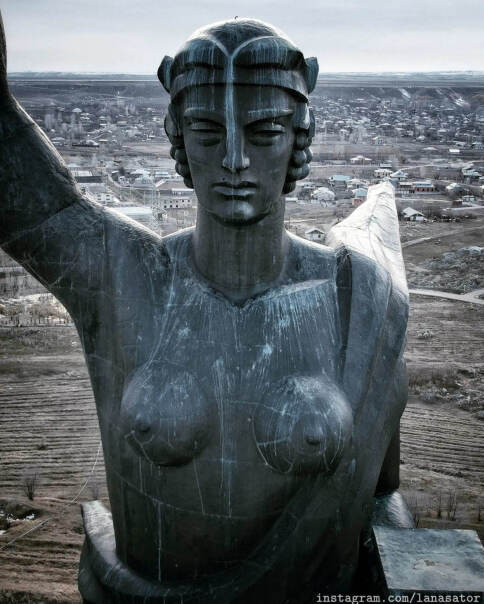

Исчезнувшая когда-то с фасада женская фигура (см. на дореволюционном фото) так и не вернулась на особняк.

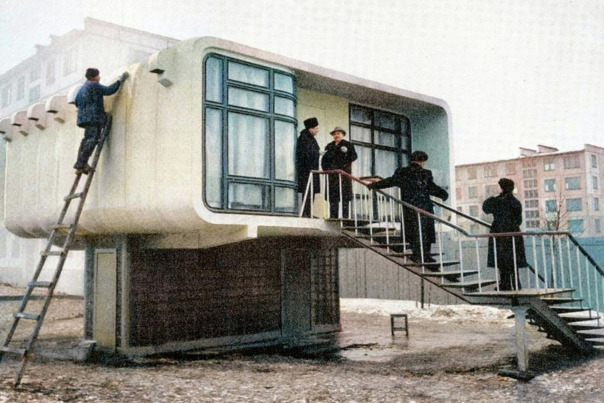

Почему в СССР строили Дома на Ножках?

Почему в СССР строили Дома на Ножках?

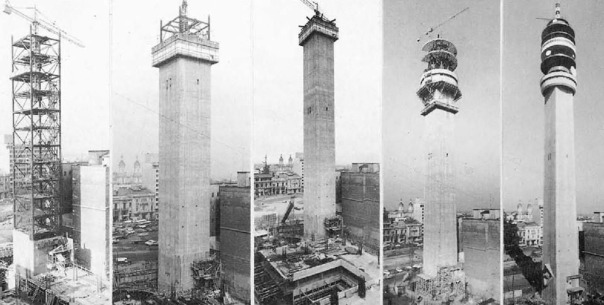

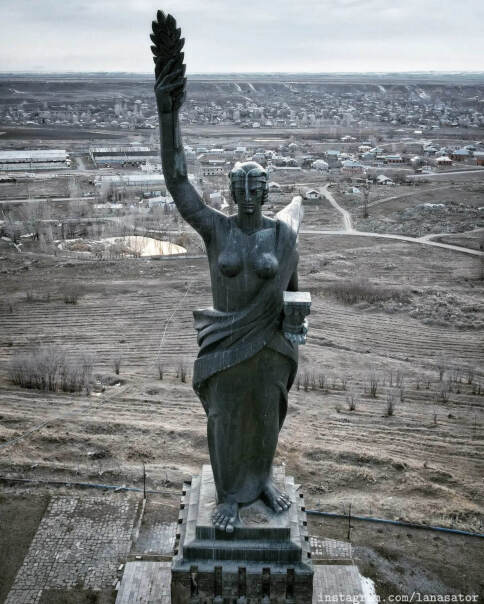

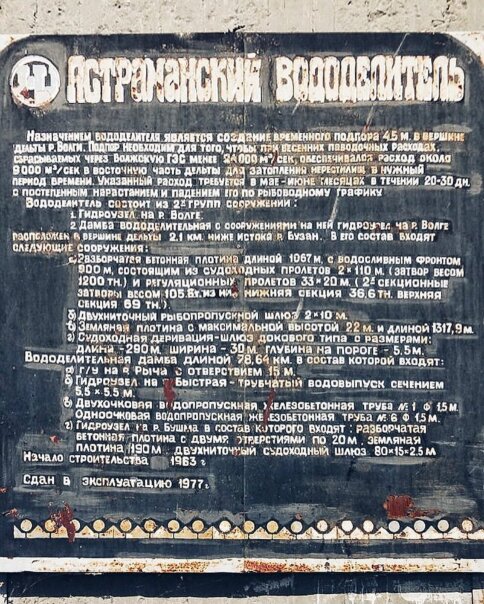

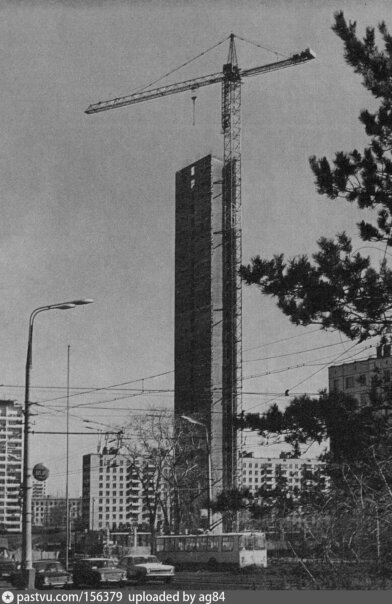

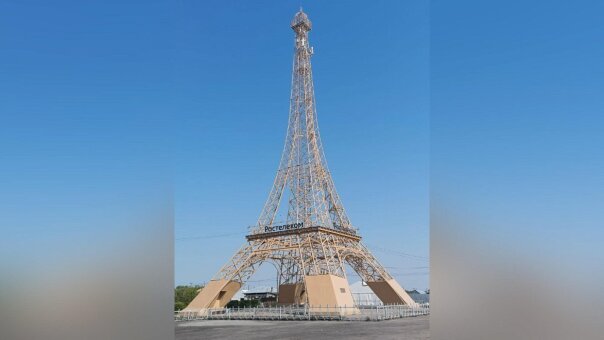

телебашня. Демонтажные работы близятся к завершению. Подрядчикам осталось разобрать один пролет инженерного сооружения. Но издали башню, которая 67 лет возвышалась рядом с монументом Родины-матери, уже не видно.

телебашня. Демонтажные работы близятся к завершению. Подрядчикам осталось разобрать один пролет инженерного сооружения. Но издали башню, которая 67 лет возвышалась рядом с монументом Родины-матери, уже не видно.

Ильи Варламова

Ильи Варламова