Должно ли добро быть с кулаками? Этот вопрос нам задают уже с раннего возраста родители, воспитатели детского сада и педагоги. Сделано это лишь с одной целью – сформировать мораль, которой принято придерживаться в нашем обществе.

Что до меня, я считаю, что добро может прибегнуть к кулакам только в том случае, если других методов и иного выхода не осталось, а на кон ставится чья-либо жизнь. Если человек слишком быстро сдаётся и приходит к насилию, значит его фантазия недостаточно развита. В своём тг-канале я уже высказывался об этом:

«Всякое насилие обычно происходит из-за недостатка фантазии. Бывают исключения, но иногда, если есть время, стоит подумать и найти более изобретательное решение.

И всё то время, что мы тратим на переброску оскорблениями, можно откинуть на поиск более элегантного ответа, который удовлетворит каждого».

В ходе диалога с одним человеком, был приведён пример, связанный с «супергеройскими комиксами»: «Например, Бэтмен, достаточно популярный герой с серой моралью. Он не брезгует избивать злодеев, бандитов, рушить город и всё это во благо спасения. Оно хоть раз помогало? Злодеи, запертые в "лечебнице", выбираются оттуда при любом удобном случае, затем снова оказываются пойманы. Вдобавок, к их неустойчивой психике, появляется чувство мести и желание осуществить её в отношении супергероев, которые заключили их. Сложность совершить задуманное, вынуждает их избивать и даже убивать обычных гражданских. Разве стало лучше? Позже их снова запрут и выйдут они ещё более озлобленными – настоящее колесо сансары! Хороший ли это пример? Точно нет, зато зрелищный».

«Суперы» очень часто даже не пытаются вникнуть в мотивацию злодея и просто хотят наказать его любой ценой, если просьба сдаться не работает. Можно было бы избежать многих битв, будь желание у пресловутых борцов за справедливость, но нет, они сетуют на том, что на зло нужно отвечать исключительно той же монетой. Тот же Джокер во многих интерпретациях просто терял смысл совершать злодеяния, стоило Бэтмену откинуть концы или перестать геройствовать. А шут явно не дурак, весьма изобретательный, просто из-за своей эксцентричности не может найти нормальное занятие. И так практически с каждым злодеем из комиксов. Все они просто не понимают, как использовать свои способности для блага человечества либо хотят отомстить/самоутвердиться, но им никто не предлагает альтернативу.

Что меня, кстати, смешит. Эти же комиксы хотят нам навязать следующую мораль: «избивать можно, убивать нельзя». Об этом говорит популярный «Injustice», где Супермен решил, что только так можно покончить с преступлениями. К такому выводу он пришёл, стоило Джокеру пойти на убийство его девушки.

Потом будет ещё множество мультсериалов и видеоигр на эту тему, где Супсу «сносит голову» и он убивает злодеев, а условный Бэтмен пытается его остановить.

И что из этого лучше? Бесконечно избивать злодея или моментально его убить? Ни то, ни другое. Тут вспоминается предыдущая тема, которую я обсуждал всё с той же собеседницей, где мы говорили про казни. Всегда есть риск, что погибнет невиновный и уж точно не невежественным людям судить, кто имеет право на жизнь. А от бесконечного насилия просто нет смысла, это лишь взращивает зло. Пошёл бы Джокер так скоро на столь ужасный поступок, попытайся Бэтмен проявить хоть немного сочувствия к нему и спросить, на кой чёрт он это делает? Да он ни разу ни в одной интерпретации (поправьте, если не так) не задал ему этот вопрос, летучей мыши было не до этого.

Супермен, уничтожая потенциальных врагов человечества, в конечном итоге становится не лучше самих рецидивистов по ряду причин:

1) Он не может заглянуть в будущее и узнать, исправится ли преступник. А что, если он внезапно стал бы единственной надеждой человечества? Вдруг лекарство от рака изобретёт?

У злодея могли быть способности, которые в теории остановят потенциальную угрозу для Земли. А Супермен своей кровожадностью и искажённым чувством справедливости, считай, косвенно совершил омницид.

2) Обычно такое стремление, на корню остановить новые преступления, чревато тоталитаризмом, при котором страдают обычные гражданские. Супергерой становится тираном и фактически реализует мечту какого-нибудь гада, который хотел бы захватить мир. Как следствие, люди будут жить в страхе, опасаясь, что однажды явится некоторый Железный Человек и по ошибке (или просто посчитает условную кражу конфетки в магазине ужасающим поступком) вышибет мозги. Это, кстати, хорошо показали в сериале «Пацаны».

Ещё как пример могу привести «Undertale Yellow». Там главный герой может пойти как по пути добра и сочувствия монстрам, так и поступить, как он сам считает, справедливо да отомстить за всех детей, которых убил король подземелья.

И вроде бы это с одной стороны кажется вполне верно, но проблема в том, что Кловер понятия не имеет о том, как именно погиб каждый ребёнок. Он просто убивает всех монстров подряд, которые встают у него на пути. Есть информация лишь о гибели одного – того и то робот убил, а не живой организм. Пускай и известно, что по поручению короля Азгора в самом деле умирали невинные (и не совсем) дети, разве это даёт право стрелять во всех направо и налево?

А если брать примеры из реальной жизни, то разве простые люди могли поступить иначе во времена самых разных войн? Нет, верховные не спросят. Тут хочешь, не хочешь, а сражаться вынуждают. Конечно, занимай ты хоть сколько-то значимое место в политике, быть может, получилось бы что-то предпринять... А вот попробуй договориться с Гитлером, являясь при этом обычным советским солдатом. Сначала нужно как-то до Берлина добраться живым, а уже потом языком чесать или вроде того. В теории это, конечно, возможно, но маловероятно, скажем так.

Добро не должно быть с кулаками скорее тогда, когда это что-то локальное и ты ключевое звено конфликта. В ином же случае бери меч и пробивай путь к победе, пока не представится шанс стать повышенным атрибутом с большими правами.

Почему нам так нравятся злодеи? Не по той ли причине, что они банально харизматичнее героев и лучше прописаны? Обычно именно эти антагонисты становятся манипуляторами в историях, из-за чего герои даже сталкиваются с предательствами. Мотивация врага кажется более убедительной лишь по той причине, что он умеет и хочет говорить об её креативности.

Добро всегда должно уметь постоять за себя, а иногда пользоваться методами зла, чтобы кого-то спасти, но не забывать свои истоки, даже в очень трудной ситуации. Добро – это не синоним слабости, это креативное и благоприятное решение проблем с минимальными потерями.

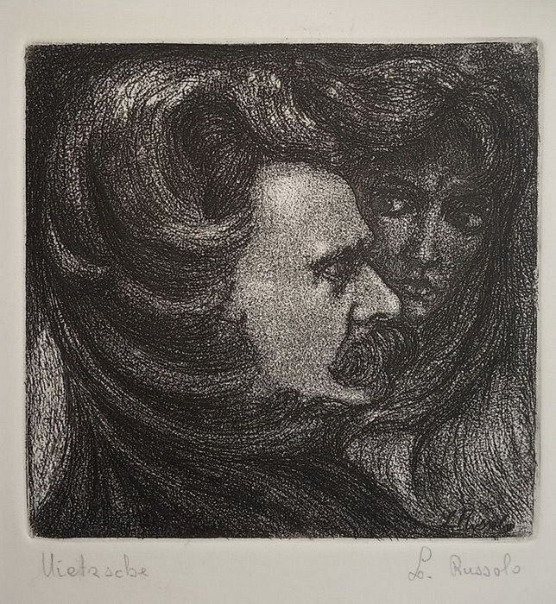

Теперь же, отходя от главенствующего вопроса в тексте, я хотел бы перейти к теме морали. Как сказал другой мой собеседник: «Я считаю, что в каждом человеческом поступке переливается равносильная гамма света и тьмы. Нельзя априори и недвузначно обозначать, что есть добро, а что есть зло». В самом деле можно толкнуть человека в бездну и он обретёт крылья, а можно просто оставить его сидеть на месте, пока не подступят враги, которые скажут спасибо страху своей добычи. Однако беспокоит и тема предательства. Можно ли считать хорошим поступком такое зло, когда оно совершается, как говорит сам виновник, на благо тебе? Для начала, это ни добро, ни зло, но чаще всего неправильное решение (если виновник совершал это действительно ради вас, а не прикрывается добродетелью). Такой поступок должен быть обоснован и прощён лишь тогда, когда шанс успеха намного выше, чем неудачи.

Что до меня, я считаю, что добро может прибегнуть к кулакам только в том случае, если других методов и иного выхода не осталось, а на кон ставится чья-либо жизнь. Если человек слишком быстро сдаётся и приходит к насилию, значит его фантазия недостаточно развита. В своём тг-канале я уже высказывался об этом:

«Всякое насилие обычно происходит из-за недостатка фантазии. Бывают исключения, но иногда, если есть время, стоит подумать и найти более изобретательное решение.

И всё то время, что мы тратим на переброску оскорблениями, можно откинуть на поиск более элегантного ответа, который удовлетворит каждого».

В ходе диалога с одним человеком, был приведён пример, связанный с «супергеройскими комиксами»: «Например, Бэтмен, достаточно популярный герой с серой моралью. Он не брезгует избивать злодеев, бандитов, рушить город и всё это во благо спасения. Оно хоть раз помогало? Злодеи, запертые в "лечебнице", выбираются оттуда при любом удобном случае, затем снова оказываются пойманы. Вдобавок, к их неустойчивой психике, появляется чувство мести и желание осуществить её в отношении супергероев, которые заключили их. Сложность совершить задуманное, вынуждает их избивать и даже убивать обычных гражданских. Разве стало лучше? Позже их снова запрут и выйдут они ещё более озлобленными – настоящее колесо сансары! Хороший ли это пример? Точно нет, зато зрелищный».

«Суперы» очень часто даже не пытаются вникнуть в мотивацию злодея и просто хотят наказать его любой ценой, если просьба сдаться не работает. Можно было бы избежать многих битв, будь желание у пресловутых борцов за справедливость, но нет, они сетуют на том, что на зло нужно отвечать исключительно той же монетой. Тот же Джокер во многих интерпретациях просто терял смысл совершать злодеяния, стоило Бэтмену откинуть концы или перестать геройствовать. А шут явно не дурак, весьма изобретательный, просто из-за своей эксцентричности не может найти нормальное занятие. И так практически с каждым злодеем из комиксов. Все они просто не понимают, как использовать свои способности для блага человечества либо хотят отомстить/самоутвердиться, но им никто не предлагает альтернативу.

Что меня, кстати, смешит. Эти же комиксы хотят нам навязать следующую мораль: «избивать можно, убивать нельзя». Об этом говорит популярный «Injustice», где Супермен решил, что только так можно покончить с преступлениями. К такому выводу он пришёл, стоило Джокеру пойти на убийство его девушки.

Потом будет ещё множество мультсериалов и видеоигр на эту тему, где Супсу «сносит голову» и он убивает злодеев, а условный Бэтмен пытается его остановить.

И что из этого лучше? Бесконечно избивать злодея или моментально его убить? Ни то, ни другое. Тут вспоминается предыдущая тема, которую я обсуждал всё с той же собеседницей, где мы говорили про казни. Всегда есть риск, что погибнет невиновный и уж точно не невежественным людям судить, кто имеет право на жизнь. А от бесконечного насилия просто нет смысла, это лишь взращивает зло. Пошёл бы Джокер так скоро на столь ужасный поступок, попытайся Бэтмен проявить хоть немного сочувствия к нему и спросить, на кой чёрт он это делает? Да он ни разу ни в одной интерпретации (поправьте, если не так) не задал ему этот вопрос, летучей мыши было не до этого.

Супермен, уничтожая потенциальных врагов человечества, в конечном итоге становится не лучше самих рецидивистов по ряду причин:

1) Он не может заглянуть в будущее и узнать, исправится ли преступник. А что, если он внезапно стал бы единственной надеждой человечества? Вдруг лекарство от рака изобретёт?

У злодея могли быть способности, которые в теории остановят потенциальную угрозу для Земли. А Супермен своей кровожадностью и искажённым чувством справедливости, считай, косвенно совершил омницид.

2) Обычно такое стремление, на корню остановить новые преступления, чревато тоталитаризмом, при котором страдают обычные гражданские. Супергерой становится тираном и фактически реализует мечту какого-нибудь гада, который хотел бы захватить мир. Как следствие, люди будут жить в страхе, опасаясь, что однажды явится некоторый Железный Человек и по ошибке (или просто посчитает условную кражу конфетки в магазине ужасающим поступком) вышибет мозги. Это, кстати, хорошо показали в сериале «Пацаны».

Ещё как пример могу привести «Undertale Yellow». Там главный герой может пойти как по пути добра и сочувствия монстрам, так и поступить, как он сам считает, справедливо да отомстить за всех детей, которых убил король подземелья.

И вроде бы это с одной стороны кажется вполне верно, но проблема в том, что Кловер понятия не имеет о том, как именно погиб каждый ребёнок. Он просто убивает всех монстров подряд, которые встают у него на пути. Есть информация лишь о гибели одного – того и то робот убил, а не живой организм. Пускай и известно, что по поручению короля Азгора в самом деле умирали невинные (и не совсем) дети, разве это даёт право стрелять во всех направо и налево?

А если брать примеры из реальной жизни, то разве простые люди могли поступить иначе во времена самых разных войн? Нет, верховные не спросят. Тут хочешь, не хочешь, а сражаться вынуждают. Конечно, занимай ты хоть сколько-то значимое место в политике, быть может, получилось бы что-то предпринять... А вот попробуй договориться с Гитлером, являясь при этом обычным советским солдатом. Сначала нужно как-то до Берлина добраться живым, а уже потом языком чесать или вроде того. В теории это, конечно, возможно, но маловероятно, скажем так.

Добро не должно быть с кулаками скорее тогда, когда это что-то локальное и ты ключевое звено конфликта. В ином же случае бери меч и пробивай путь к победе, пока не представится шанс стать повышенным атрибутом с большими правами.

Почему нам так нравятся злодеи? Не по той ли причине, что они банально харизматичнее героев и лучше прописаны? Обычно именно эти антагонисты становятся манипуляторами в историях, из-за чего герои даже сталкиваются с предательствами. Мотивация врага кажется более убедительной лишь по той причине, что он умеет и хочет говорить об её креативности.

Добро всегда должно уметь постоять за себя, а иногда пользоваться методами зла, чтобы кого-то спасти, но не забывать свои истоки, даже в очень трудной ситуации. Добро – это не синоним слабости, это креативное и благоприятное решение проблем с минимальными потерями.

Теперь же, отходя от главенствующего вопроса в тексте, я хотел бы перейти к теме морали. Как сказал другой мой собеседник: «Я считаю, что в каждом человеческом поступке переливается равносильная гамма света и тьмы. Нельзя априори и недвузначно обозначать, что есть добро, а что есть зло». В самом деле можно толкнуть человека в бездну и он обретёт крылья, а можно просто оставить его сидеть на месте, пока не подступят враги, которые скажут спасибо страху своей добычи. Однако беспокоит и тема предательства. Можно ли считать хорошим поступком такое зло, когда оно совершается, как говорит сам виновник, на благо тебе? Для начала, это ни добро, ни зло, но чаще всего неправильное решение (если виновник совершал это действительно ради вас, а не прикрывается добродетелью). Такой поступок должен быть обоснован и прощён лишь тогда, когда шанс успеха намного выше, чем неудачи.